S’inspirer de la démarche des élus de Beaumont

S’inspirer de la démarche des élus de Beaumont

Janvier 2020

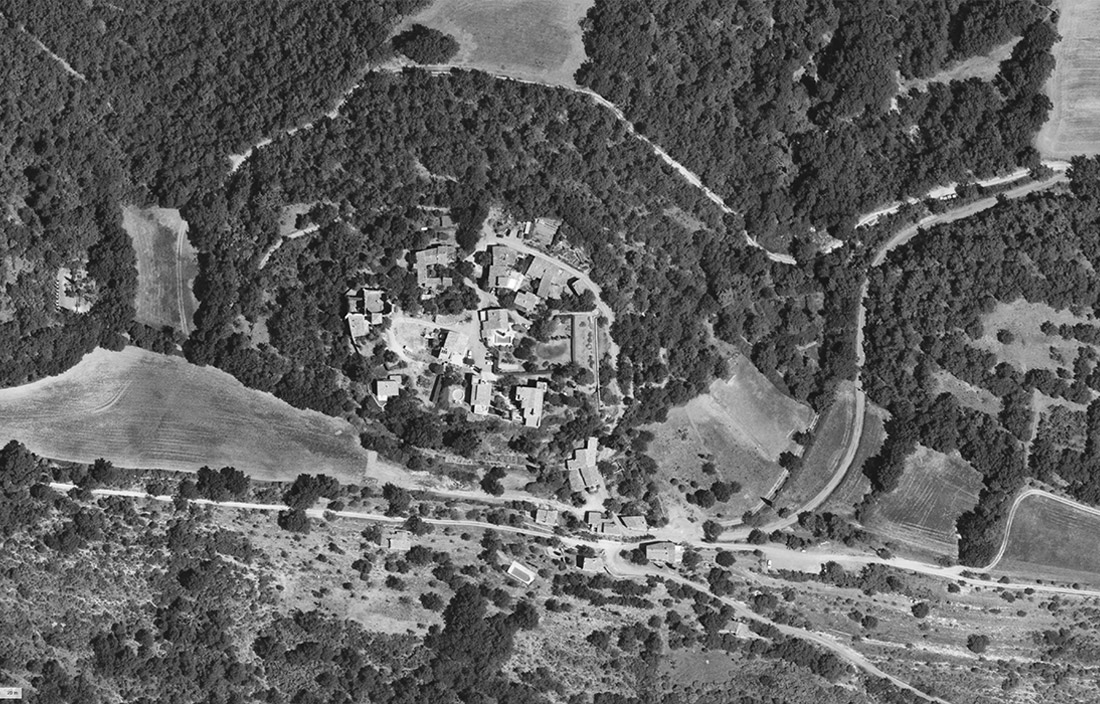

La conférence qui suit s’est tenue à Reillanne le 17 Janvier 2020. Elle prenait comme point de départ une expérimentation menée en Ardèche : les Bogues du Blat, à Beaumont. Afin d’en parler les principaux instigateurs de cette démarche se sont réunis : Pascal Waldschmidt – maire de Beaumont, et Jacqueline Mielle – son adjointe -, ainsi que Valérie Cudel des Nouveaux Commanditaires et Patrick Bouchain de la Preuve par 7 qui ont accompagné le projet.

Le 17 janvier 2020, les élus de Montjustin et Reillanne ont organisé, en partenariat avec le Preuve par 7 et les Nouveaux Commanditaires, une rencontre publique autour du projet porté par la commune de Beaumont, en Ardèche, quelques années plus tôt. Marie Gerbaud (première adjoint au maire de Monjtustin) nous rappelle les similitudes que présentent les réflexions des élus de Reillanne et de Montjustin, avec ceux de Beaumont : « l’envie d’apporter quelque chose de nouveau, de “faire commune” ». La parole est donnée aux élus de Beaumont, Pascal Waldschmidt – maire, et Jacqueline Mielle – adjointe -, ainsi qu’à Valérie Cudel des Nouveaux Commanditaires et Patrick Bouchain de la Preuve par 7 qui ont mené le projet de Beaumont. Leur expérience d’un projet de construction de huit habitations communales dans une commune de 200 habitants est précieuse et nous éclaire sur le combat mené par ces élus engagés et les externalités du projet pour le village rural.

Pascal Waldshmidt raconte que « compte tenu de la demande touristique il n’y a pas de marché pour des logements permanents, les jeunes n’ont pas les moyens d’acheter les vielles maisons du village. C’est pourquoi nous avons décidé de faire du locatif afin, entre autres, de sauver l’école. » Seulement, à Beaumont, « il n’y a pas une usine qui embauche. Pour habiter Beaumont, il faut créer son emploi, donc il nous fallait choisir des gens qui ont un projet. Puisque sinon, habiter Beaumont n’est pas un cadeau, c’est plutôt s’enterrer. »

En effet, comme à Montjustin et Reillanne, «l’enjeu est double : équilibrer la démographie et assurer le fonctionnement économique de la commune », comme le souligne Fanny Taillandiers dans son mémoire.

L’un des premiers obstacles que la Preuve par 7 retient des témoignages des élus de Beaumont est d’ordre juridique et réside dans le cadre réglementaire rigide de la production du logement social en France, qui oblige la maitrise d’ouvrage à passer par un procédé de sélection et d’attribution du logement, selon un certain nombre de critères, qui ne correspond pas au contexte du village.

Patrick Bouchain se souvient : « On a d’abord essayé de démonter ce qui permettrait de ne pas passer par la liste abstraite du logement social : qu’est-ce qui fait que les élus d’une commune puissent choisir les habitants qui vont habiter la commune ? On peut comprendre qu’un organisme qui cherche à rendre rentable les logements sociaux rendent plus gros les organismes, qui deviennent des entreprises. Pour gérer de l’immobilier, il faut peut-être une taille critique. Seulement, pour gérer du social, il faut rester à un nombre restreint pour que les gestionnaires connaissent les habitants des logements. Vu l’échec du logement social, on pourrait se dire que ces organismes peuvent donner une délégation à des collectivités locales. »

Et Jacqueline Mielle confirme : « C’était important que ces habitants, nous connaisse, et se connaissent ensemble. On a donc fait de la cooptation. On prend le temps de savoir si les habitants se plaisent ou ne se plaisent pas. Par contre, bien sur, le groupe de départ s’est un peu délité, mais on s’est arrangé pour trouver quand même – et sans problèmes, on a des demandes par-dessus la tête – des habitants qui voulaient habiter là. Nous n’avons aucune vacance, jamais une maison ne reste inhabitée. »

Puis, les élus ont été confrontés au besoin de trouver les financements pour construire ces logements, dits sociaux. Jacqueline Mielle raconte : « On avait sollicité l’office HLM de l’Ardèche, qui est reparti en ricanant, car on ne remplissait pas les critères. C’était le parcours du combattant, il nous fallait cet agrément pour avoir les subventions, des aides pour l’acquisition de prêts ». Patrick Bouchain explique en effet que c’est finalement la commune, en sa qualité de maitre d’ouvrage qui a porté l’opération, avec l’aide de la Fondation de France. « On a compris qu’on avait le droit, par défaillance des organismes, en se donnant la possibilité d’être maitre d’ouvrage. »

Durabilité des logements par l’association des futurs locataires à la conception des logements

Le maire poursuit : «Enfin, la façon de travailler, de faire émerger ce projet, a été particulière et partait d’un principe innovant : on associe les futurs locataires à la conception du projet. C’est eux qui ont décidé de l’orientation de leurs maisons sur le terrain, de la couleur des toitures, les aménagements intérieurs. C’est un moyen pour que les gens s’approprient leur logement ; ils ont le sentiment d’être chez eux car ils ont participé à la fabrication de leurs maisons. Pour nous c’est important que les locataires entretiennent soignent, respectent leur logement, surtout pour une commune qui a un si petit parc de logements communaux. »

Patrick Bouchain soulève que « cette histoire peut paraitre contradictoire : ça parait bizarre de demander à des gens qui veulent être locataires de choisir le logement qu’on va leur construire, ça dure dix ans et on les perd, ça ne sert à rien. En fait si, c’est mieux de choisir quelqu’un qui désire un logement et qui va aider le commanditaire, ça n’est pas grave qu’il s’en aille et qu’il passe la main a quelqu’un qui n’est pas usé, qui reprend le relais et qui ajoute quelque chose, et rend la première demande plus universelle, mais toujours chargé du désir d’un personne.

On a raté tout le logement social parce qu’on a cru que pour accueillir des gens, des populations jeunes, c’était fonctionnel. On a cru qu’il suffisait de mettre une douche, des toilettes, une chambre, deux chambres. Ce modèle est idiot. Tout le monde est passé par l’impression d’avoir une idée de ce que l’on veut pour habiter, avant d’habiter. Puis, en habitant autre chose, on retourne l’idée qu’on a, on change d’avis, parce que finalement, ce qui compte ça n’est pas le nombre de pièces, c’est l’odeur, l’acoustique, la lumière etc. Mais le logement social est déshumanisé, parce qu’il est attribué. On ne le choisit pas et on ne peut pas l’échanger. Le grand problème est qu’il n’y a pas de rotation, ce qui ne permet pas d’adapter les logements en fonction des aléas de la vie (perte ou changement de travail)

A Beaumont, la construction de logements sociaux ne vient pas d’une intention fonctionnelle, cela vient de l’opiniâtreté politique, d’un mandat politique : « peut-on loger dans sa commune des gens qui vont permettre un bon équilibre des âges, social ? Peut-on faire autre chose que réhabiliter et construire un logement neuf ? On ne peut pas continuer à dire que des maisons tombent en ruines, sont indignes, ne sont occupées que très partiellement, alors qu’il y a des gens qui aimeraient bien habiter la France rurale, un des plus beaux pays d’Europe. Et j’aime dire « Le petit contient le tout » La petite unité démocratique contient le tout : c’est quoi d’habiter ensemble, d’élire quelqu’un, de gérer un ensemble commun ? Tenter d’être dans le petit c’est observer ce qu’il y a d’universel dans le petit. »

Compte rendu de Gaëlle Cozic, relu par Valérie Cudel